%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-vZpi.jpg)

【理论前沿】区块链价值再评估:企业决策者如何穿透迷雾,锁定真实ROI?

【摘要】区块链的商业价值已从虚幻的颠覆叙事回归理性。其核心在于通过技术手段,在多方协作中大幅降低“信任成本”,将复杂的业务流程转化为不可篡改的审计日志、自动执行的商业合约与跨机构共享的“单一事实来源”。在供应链金融、跨境支付、数据要素三大赛道,其投资回报率已清晰可见。决策者应避虚就实,聚焦于解决“数据孤岛”与“协作摩擦”的真实痛点,通过科学的评估框架,将技术投资精准转化为可量化的商业利润。

%20拷贝-vZpi.jpg)

引言

我们曾站在一个喧嚣的十字路口。一边是“颠覆世界、重塑未来”的震天呐喊,另一边是“毫无价值、庞氏骗局”的冰冷质疑。区块链,这个被寄予厚望又饱受争议的技术,在经历了一轮又一轮的狂热炒作与泡沫破裂后,终于开始褪去神秘的光环,露出了它本来的面目。

对于身处决策层的企业高管、政府领导和投资人而言,现在正是重新审视区块链价值的最佳时机。迷雾正在散去,喧嚣归于沉寂。我们需要回答的不再是“区块链是什么”,而是三个更具穿透力的商业问题。

它到底能为我的业务解决什么真实存在的问题?

投入的每一分钱,能否换回可量化的投资回报(ROI)?

如果可行,我们该如何从零开始,走出一条清晰、稳健的落地路径?

这篇文章不谈虚无缥缈的未来,只聚焦于当下已经发生和正在发生的商业实践。在深入探讨之前,我们先通过一张总览图,快速把握区块链在三大成熟赛道的核心价值与关键指标。

这张图是我们探索的起点。接下来,我们将一起把“去中心化”、“共识机制”这些技术黑话,翻译成资产负债表和利润表上的具体数字,并最终形成一套可供您直接使用的行动框架。

一、价值重定义:将技术黑话翻译成商业语言

%20拷贝-udrq.jpg)

区块链的底层技术固然复杂,但其商业价值的逻辑却异常清晰。它并非要颠覆一切,而是要重构商业世界中最昂贵、最脆弱的一环——信任。在传统的商业协作中,信任是通过合同、法务、审计、中介机构等一系列高成本的“补丁”来建立的。区块链则试图用技术代码来固化信任。

1.1 技术语言转为商业语言

为了让决策者更好地理解这一点,我们必须将技术术语进行商业转译。

1.1.1 不可篡改的审计日志 (Immutable Audit Log)

技术语言 分布式账本、哈希指针、链式结构。

商业语言 一个永不离线、无法被收买、7x24小时工作的全球公证人。

任何一笔交易或数据变更,都会在全链路留下痕迹,满足监管审计与内部风控的最高要求。如果有人想篡改其中一个区块的信息,他必须同时修改之后所有的区块,这在计算上几乎不可能实现。这就创造了一份所有人都认可的、从头到尾清晰可查的“证据链”。

1.1.2 自动执行的商业合约 (Automated Business Contract)

技术语言 智能合约 (Smart Contract)。

商业语言 一位绝对忠诚、不知疲倦、严格按规则办事的数字化法务+财务执行官。

通过将业务规则写成代码,当预设条件(如货物签收、质检合格)达成后,结算或放款等操作将自动执行,极大减少了人工干预和履约风险。

1.1.3 跨机构的单一事实来源 (Single Source of Truth)

技术语言 分布式共识、共享账本。

商业语言 一张所有参与者共同维护、实时更新、永远不会出错的“终极Excel表”。

所有参与方共享同一个数据底座,数据高度一致,从根本上消除了因信息孤岛造成的对账成本和协作摩擦,显著提升了协作效率。

1.2 商业效果的三种直接表现

这些技术特性最终会转化为三种直接的商业效果,体现在企业的财务报表和运营报告中。

降本 对账与审计所需的人力显著减少;交易流程中的手续费与中介环节被优化或取代。

提效 融资放款与跨境结算的速度从天级提升至小时级甚至分钟级;核心企业的信用得以穿透,授信覆盖率大幅扩大。

控险 基于全链路的可信数据,欺诈行为(如一单多押)能被更早识别;坏账风险与合规风险因流程透明而降低。

二、三大成熟赛道与ROI分析

理论的价值终究需要实践来检验。当前,区块链已经不再是实验室里的玩具,它在以下三个领域已经展现出清晰的商业逻辑和可量化的投资回报。

2.1 供应链金融

2.1.1 痛点与机制

在庞大的制造业网络中,供应链节点繁多,数据分散在核心企业、多级供应商、物流、仓储等不同主体手中,导致银行等资金方难以评估贸易背景的真实性,风险评估成本高。这直接导致了中小微供应商融资贵、融资慢。同时,一单多押、联合欺诈等风险也屡禁不止。

区块链的解决方案是将商流、物流、资金流与票据在联盟链上进行统一存证。通过智能合约,根据核心企业的信用背书以及订单、发货、入库等状态,自动触发授信评估与放款。精细的权限控制保障了各方数据的可见范围,而加密与脱敏技术则确保了商业隐私。

2.1.2 机制解构

信用穿透 利用核心企业的优质信用,沿着真实贸易链路,以数字债权凭证的形式逐级传递,覆盖至供应链末端的中小微企业。

货权与状态监控 将仓单、订单、发货与收货状态等关键信息上链并绑定,形成唯一的、不可篡改的货权证明,有效防止一单多押。

自动化合约 预设“货到或验收通过即触发付款/结算”等规则,流程完全自动化,规则公开透明,可供所有参与方及审计方核查。

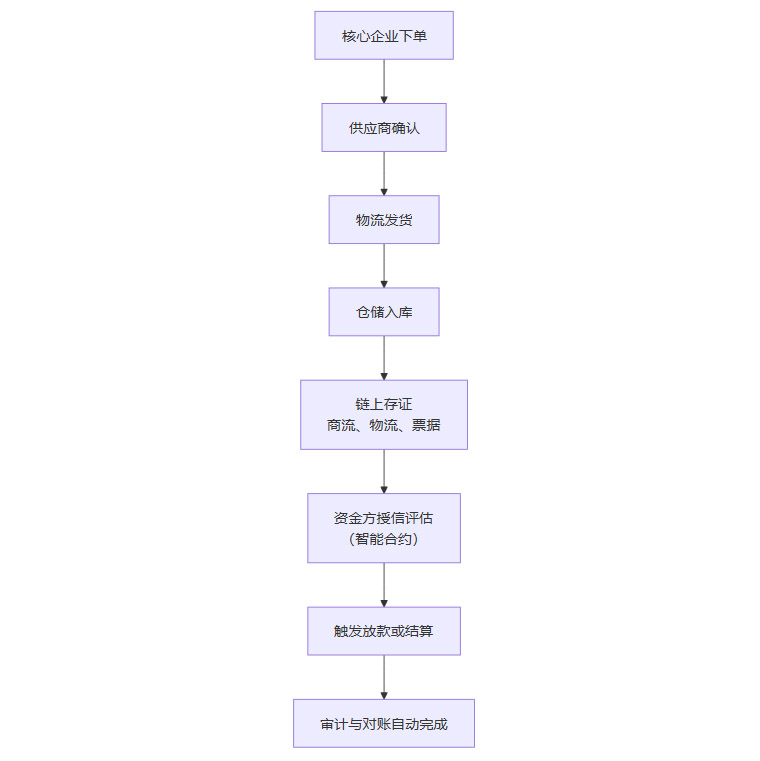

下面是一个简化的供应链金融场景流程图。

2.1.3 典型成效与数据

2.1.4 商业收益拆解

2.2 跨境支付与结算

2.2.1 痛点与机制

传统的SWIFT跨境清算网络涉及多个代理行、跨越不同时区,导致人工对账环节多、手续费高昂、到账速度慢(通常3-5天),且运营时间受限于银行工作日。

区块链通过发行企业级代币或使用稳定币,构建了一个7x24小时运行的价值网络。它绕过了复杂的代理行,实现了近乎即时的点对点结算。智能合约还可以绑定合规检查条件,在满足KYC/AML等要求后自动触发资金划转。

2.2.2 对比评估

2.2.3 案例亮点

JPM Coin J.P. Morgan利用其私有链Quorum发行的代币,主要用于机构客户间的即时结算,极大地提升了全球资金池的调度效率。

企业稳定币 (如USDC) 在合规框架下,企业可利用稳定币进行跨境贸易结算和全球资金池管理,实现透明、高效的价值流转,但需配合完善的牌照与制裁名单筛查机制。

渣打“迅连” 渣打银行与联易融合作,将基于区块链的跨境融资审批流程从传统的3-5天压缩到了惊人的4小时以内。

2.2.4 商业收益拆解

2.3 数据要素与知识产权

2.3.1 痛点与机制

数据,被誉为数字经济时代的“新石油”。但其确权困难、授权模糊、流通不透明,导致其资产价值难以释放。版权维权和司法采信的成本也居高不下。

区块链为数据要素的市场化提供了关键的技术底座。它通过链上存证和智能合约,构建了一个数据确权与授权的闭环,清晰记录了数据的采集范围、使用权限、收益分配和交易轨迹,为数据资产化奠定了基础。

2.3.2 典型实践

2.3.3 商业收益拆解

三、潜在陷阱与规避策略

%20拷贝-ctrk.jpg)

在看到区块链巨大潜力的同时,我们也必须保持清醒的头脑。许多雄心勃勃的区块链项目最终归于失败,往往不是因为技术本身不行,而是因为掉进了以下两个常见的思维陷阱。

3.1 性能崇拜 (Performance Worship)

误区 过度追求高TPS(每秒交易处理量),忽视了业务真实的吞吐量与对数据一致性的核心要求。

对策 以业务指标定义技术目标。优先考虑业务吞吐、数据一致性与审计粒度。可以采用链上链下分层、事件驱动的异步流程等架构设计,优先优化治理与架构,而非盲目堆叠底层技术的复杂度。

3.2 过度去中心化 (Excessive Decentralization)

误区 在联盟链或私有链的商业场景中,盲目追求公有链式的“完全去中心化”,导致治理失焦、性能受损、合规边界模糊。

对策 采用“多中心化”的联盟治理模型。确保治理模型清晰、权限分配平衡,并提供标准化的审计接口,与线下的法律协议同步,实现效率与信任的平衡。

3.3 识别风险信号

决策者可以通过观察项目团队的言行,来识别潜在的风险。

四、SCORE决策框架

理论和案例都已清晰,现在的问题是,如何将它们应用到您自己的企业中?我们提供一个名为“SCORE”的决策框架,帮助您系统性地评估一个潜在的区块链项目。

4.1 维度与判断

4.2 评估清单

在启动项目前,请用以下清单进行自检。

场景 是否具备明确的多方协作痛点与强审计约束?

财务 是否建立了清晰的财务模型,基线与目标是否已量化?

权属 数据与合约的权属文件与权限模型是否已完备?

合规 合规路线图是否明晰,(若涉及)跨境数据与牌照问题是否已评估?

生态 核心生态伙伴是否已初步到位,与现有IT系统的集成路径是否可行?

4.3 输出模板

一个合格的项目评估,应产出以下交付物。

五、落地路径与治理机制

%20拷贝-hcis.jpg)

如果一个项目通过了SCORE框架的评估,接下来的问题就是如何落地。我们建议采用敏捷、迭代的方式,用一个90天的周期来跑通最小可行性产品(MVP)。

5.1 三步九十天计划

5.2 指标基线与目标管理

落地过程必须以数据驱动,对关键指标进行持续追踪。

5.3 治理要点

技术平台只是骨架,联盟治理才是灵魂。

规则与权责 制定清晰的节点加入/退出流程,明确数据访问边界与责任。

审计与合规 建立标准化的审计节点与合规接口,统一司法采信口径,支持监管机构按需接入。

争议与处罚 明确争议处理流程以及对违约、恶意行为的处置机制。

六、企业与政府建议

6.1 企业侧

以财务指标为锚 始终围绕融资成本、资金周转率、坏账率、审计人力等核心财务指标来评估项目成败。

三要素并行设计 将合约自动化、联盟治理、合规审计作为项目设计的三个不可或缺的支柱。

避免两类误区 坚决不做脱离业务的“性能主义”和不切实际的“完全去中心化”尝试。

与现有系统融合 确保区块链平台能与企业现有的ERP、CRM等核心系统进行双向集成,同步数据字典与接口标准。

6.2 政府与监管侧

以标准化试点推进 在金融、制造、物流、公共服务等重点产业,设立国家或行业级的联盟链试点项目,形成标杆。

完善制度与技术双轨 加快完善数据要素的确权、授权、计量、结算等制度规则,并同步建立相应的技术采信标准。

鼓励示范与证据链 鼓励发布包含可量化ROI指标的示范项目报告,形成可复制、可推广的“证据链”,引导产业健康发展。

七、投资视角与估值方法

%20拷贝.jpg)

对于投资决策者,评估一个区块链项目的价值需要新的视角。

7.1 商业模型要点

收入模型 平台的主要收入通常来自交易手续费、合规服务费(如KYC/AML)、以及基于可信数据的增值服务(如风险评级、市场洞察)。

成本结构 成本主要包括平台开发、节点运维、网络安全、持续的合规投入以及业务变更管理。

网络效应 平台的价值与参与节点数量和交易活跃度成正比。随着网络效应增强,单位交易成本会下降,毛利率得到改善。

7.2 估值参考

八、风险、合规与技术架构

8.1 风险清单与缓释策略

8.2 架构分层建议

一个稳健的企业级区块链应用,通常采用分层架构。

业务层 定义订单、账款、仓单、合同状态等业务对象。

合约层 部署授信规则、结算触发、风险条款等智能合约。

数据层 核心策略是**“存证上链,原始数据链下托管”**,通过加密授权访问。

治理层 实现节点管理、权限控制、审计接口与合规接入。

集成层 提供与企业ERP、核心银行系统等外部系统的标准化接口。

结论

区块链的价值回归,是一个去伪存真、回归商业本质的过程。对于企业决策者而言,现在需要做的,不是被新一轮的技术概念(如Web3, 元宇宙)所迷惑,而是脚踏实地,重新审视这项技术能为我们的实体业务带来什么。

其核心价值主张已经非常清晰,那就是在多方参与的商业生态中,用技术信任替代商业信任,从而实现降本增效、模式创新。

战略上 我们应将区块链视为一种重构业务流程、优化伙伴关系的管理工具,而非单纯的IT工具。其成功的关键,在于能否构建一个“价值共享、规则透明、多方共赢”的商业生态。

战术上 我们应聚焦于供应链金融、跨境支付、数据资产这三大已验证的成熟赛道,通过“SCORE”框架进行科学评估,并采用“小步快跑、快速迭代”的90天落地计划,以最小的风险验证最大的价值。

警惕“性能崇拜”和“过度去中心化”的技术陷阱,拥抱为商业协作而生的联盟链。将财务指标(如融资成本、周转率、坏账率)作为衡量“链改”成功的核心标尺。

区块链不再是一个需要信仰的“成本中心”,它正在成为一个能够创造真实利润的“利润引擎”。抓住这个窗口期,穿透迷雾,锁定真实ROI,将是未来十年企业在数字化浪潮中构筑核心竞争力的关键一步。

📢💻 【数实汇锐评】

抛弃颠覆幻想,回归商业常识。区块链的价值不在于技术多酷,而在于能否让多方协作的信任成本,低到足以重塑一个行业的利润分配格局。